スピーカー追求道>【2スピーカー製作編】大山美樹音の木工技術編トップ>

誤差を少なくする注文方法3

①「青い」音道部分のバーツの横幅が全て一定であること

この問題はカットする人がパネルソーのゲージあわせを1回で済ませてもらえば解決する問題です。しかしそれには、パネルソーのゲージあわせが1回で済むような図面でなければなりません。実はこれが大問題で長岡鉄男先生の初期作品はパネルソーでのカットを想定していなく、1枚の板でいかにたくさんのパーツをとるかが念頭にあるため、図面自体を書き換えないと「音道部分」の長さを一定にするのが難しいわけです。しかし、後期の作品では板の経済性よりか、パネルソーカットでの正確性を盛り込んでいるため比較的正確にカットができます。

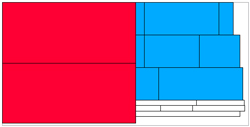

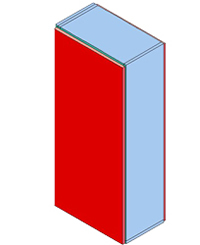

写真はD-37の板取り。「赤」が側板で「青」が内部音道部分。青の音道部分がまとまっているため、パネルソーのゲージあわせを一度しかしないで正確なカットが期待できる。

②「赤い」側板の寸法が青の音道部分と同じかそれ以上である

これは使う合板の厚みにムラがあることから起こる問題です。15mmや21mmの合板が実際は±0.5mm程度あります。長岡鉄男先生の板取りでいくと、板厚の違いの影響でスピーカーの側板の大きさも変化させなければなりません。板厚をノギスで測って大きさを再計算すれば数値がでますが、そんな面倒なことをしていたら日が暮れてしまうので私は側板を図面のものよりか、縦横ともにプラス1mm程度余分にとって不要な部分は後でかんなで削る(ペーパーでもできる)と言う方法をとっています。この方法は目違い払いと言う方法で紹介しています。

|

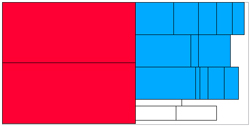

「赤」の側板を大きくとっておけばあとで削って「青」と同じ寸法に合わせることができる。 |

|

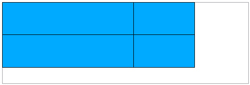

「赤」の側板が小さいと修正のしようがない。 |