スピーカー追求道>【4スピーカー追求編】長岡バックロード音道データトップ>

長岡バックロード音道データの見方

長岡バックロード音道データとは

長岡鉄男先生のバックロードホーンスピーカーの内部構造を正確に数値化できればよりよいバックロードホーンの開発に役立つのではないかと思い、昔に自分用に作りました。そこで得られた情報は現在の長岡スピーカーの比較研究に大きな役割を果たしています。皆様がよりよいバックロードホーンの作成に役立てばと思い一般公開いたしました。

データの見方

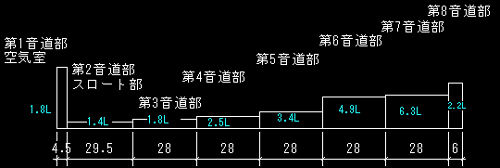

各ページごとに1つのバックロードホーンスピーカーを掲載しております。データは大きく3つの項目に分けています。①エンクロージャー基礎データ②エンクロージャーの内部構造データ③2Dイメージ図面になっています。①エンクロージャー基礎データ

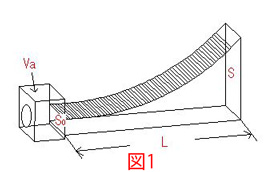

| Va(空気室の体積) | ユニットをつけ、音道部の一番初めにくる部屋のことを空気室と呼ぶ。空気室の大きさはユニットの大きさ、Q0、F0で決める。大変重要な値(図1参照)。 |

| S0(スロートの断面積) | 空気室と音道部をつなぐ部分の面積。空気室の大きさとユニットの駆動力によって変化させる。バックロードホーン設計で最も大切な値の一つ(図1参照)。 |

| L(ホーンの全長) | スロート部分から(空気室は含まない)ホーン開口までの長さ。長岡師の設計では2.5m程度のものが圧倒的に多い(図1参照)。 |

| S(ホーン開口面積) | ホーンの最終部分の開口部分の面積。大きいにこしたことはないが、実際はある程度の大きさで妥協することになる。長岡鉄男先生の設計ではほとんどが、S0の10倍程度の値となっている(図1参照)。 |

| SR(スロート絞り率) | スロート断面積をユニットの実効振動面積で割ったもの。自分でバックロードを設計する場合は、この値を0.5~0.8に決めることでスロート断面積を決めることができる。 |

| fx(クロスオーバー周波数) | ユニットから放射される音とホーンから放射される音にはfxというクロスオーバー周波数をもつ。10*S0/Vaででる。長岡鉄男先生の設計では200hzあたりのが最も多い。これを人の声のあたり300hz以上にすると聞きづらい音になる。 |

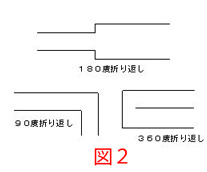

| 折り返し回数 | スピーカー内部にホーンを折りたたんでいる形になっているが、その回数を示している。ホーンは90度、180度、360度の折り返しの3パターンがあるが、カウントしているのは90度と360度のみ。 |

|

|

②エンクロージャー内部構造データ

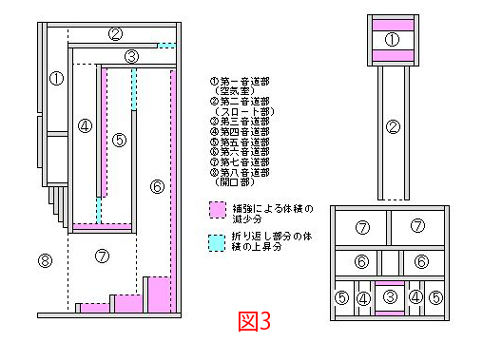

| 音道部 | 長岡鉄男先生のバックロードホーンは折り曲げ方式でホーンをつなげてゆくので、一つ一つの音道部がセル(部屋)のようになっている。この一つ一つのセルを1つの音道部として、ユニットに近いほうから第一音道部と定義する(図3参照)。 |

| ホーン長(cm) | 各音道部のホーンの長さ。CWホーンでは縦か奥行きのどちらかがこれに相当する。 |

| 縦(cm) | バッフルを正面として縦方向(height) |

| 横(cm) | バッフルを正面として横方向(wideth) |

| 奥行き(cm) | バッフルを正面として奥行き方向(depth) |

| 補強による体積の減少分 | 各音道部に補強桟が取り付けてある場合、これを体積の減少として計算する。CWホーンの開口部に砂利を入れるスペースなども補強による体積の減少と見る(図3参照)。 |

| 折り返し部分の体積の上昇分 | ホーンが折り返された部分僅かな体積部分を「折り返し部分の体積の上昇分」として数値に加える(図3参照)。 |

| 体積 | 一つの音道部の体積。 =縦×横×奥行き-補強による体積の減少分+折り返し部分の体積の上昇分 |

| 折り返し角度 | 次の音道部へ対しどのような角度で音道部がつながっているか。90度、180度、360度の3種類がある(図2参照)。 |

③2Dイメージ図面

長岡鉄男先生のバックロードの音道構造の概略が分かりやすいように平面図のイメージ画像を掲載しております。水色で示されているのは各音道部の容積(単位リットル)、白の寸法線は音道の長さ(単位センチメートル)を示しています。