スピーカー追求道>【4スピーカー追求編】MDFとフィンランドバーチによる実験トップ>

7、楽器による違い

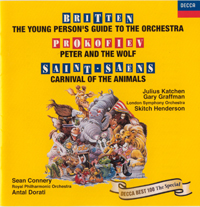

このベンジャミン・ブリテンの管弦楽入門は変わった形式で、オーケストラの各楽器ごとにごく短い演奏をする形式の”クラシック入門”的な音楽だ。これは現在やっている実験に使うソースとしては最高に良い。各パートごとにフィンランドバーチとMDFでの比較レポートを書いてみようと思う。

木管楽器(woodwinds)

通常、木管楽器と金管楽器は音の通り道をふさぐか、長さを変えるかによって分類されるがオーディオ的な観点からいくと、フルートやピッコロなどはむしろ金管的なカテゴリーだろう。上記2つの楽器は樹の響きというよりは金属的な響きでしかもかなり高域を担当するのでバーチ・MDFの違いがほとんど分からなかった。オーボエ・クラリネットの胴体部分はグラナディア(日本名;紫檀、銘木の一種で非常に硬い)・ファゴットは楓(カエデ)でできているといわれている。バーチと紫檀は共に広葉樹の堅木でかなり近くそのためか響きも非常に似通ったものがあり、MDFに大きな差をつけた。

弦楽器(strings)

最もバーチとMDFの違いを引き立たせたパートがここ。バイオリンの高域部分においては音量をあげないと違いが明確にならないがそれ以下の低域を担当する、ビオラ・チェロ・コントラバス等においては違いが一聴して分かるほどはっきり違った。音量を上げた状態でコントラバスのMDFを聴くと箱が振動を制振しきれずに、かなりぼやけた音になるが、バーチの場合適度な響きを保ちながらしっかり制振もしてくれた。ハープはバーチで聴くと高域の音圧が多少上がっている印象がありダンピング能力の高さを示した。

金管楽器(brass)

金属系の楽器においても、バーチ合板とMDF合板で違いがでるか楽しみであった。バーチでのバックロードでははどうなるのか?結果は弦・木管ほど生々しいというか類似した響きではないが、やはりバーチの響きを音圧をあげるにしたがい顔をだしてきた。トロンボーンとテューバのような低域を主体とする楽器にその傾向は顕著で、ホルンやトランペットなどは違いがわずかであった。ちなみにJBLが中域にミッドホーンをつけた製品が多いが、これはトランペット・サックスといった金管楽器の響きを生かすためだろう(一般的にブラス系楽器には鉄板プレスされたホーンなどが近い響きをだすと言われている)。

打楽器(percussion)

打楽器は種類も多く、作られている材質もひとくくりにはできないためそれぞれかなり違ったキャラクターを持っている。一般的に言ってやはり低域を主体とする楽器にバーチの美しい響きと高い制振能力が生かされるようだ。ティンパニーなどはまさにそれで響き・ダンピングともに全く異なる音になるが、トライアングルほどの高域になると違いはほとんど感じられなかった。ちなみにこのCDは管弦楽なのでピアノは登場しないが、ピアノはバーチとMDFに大きな差があり特筆に値する。響きの美しさというよりかは、立下り感がMDFよりか優れている。